総合型選抜とは?選考方法や一般選抜・学校推薦型選抜との違いを理解しよう!

総合型選抜は、かつてAO入試(アドミッション・オフィス入試)と呼ばれていたもので、保護者世代にとってはこちらの方が聞きなじみがあるのではないでしょうか。ただし、AO入試と全く同じかというとそうではなく、中身も変更になっています。

今回は、一般選抜・学校推薦型選抜と並ぶ選抜形式といえる総合型選抜について徹底解説します。

目次

1. 総合型選抜とは

総合型選抜は、大学のアドミッション・ポリシーにそった学生を選抜するという方式です。 そのため、その大学で「何を学びたいか」「学んでどう活かしたいか」といった意欲や情熱を重視して選抜が行われることになります。

1-1. アドミッション・ポリシーとは

アドミッション・ポリシーとは、大学側がどのような学生を求めているかを示したものです。大学ごとに異なるのはもちろん、各部によっても異なる方針が示されています。

まずは、その大学・学部で学ぶことに対して意欲があることが求められますが、他にも『探求心が強い』『課題解決能力がある』『主体性がある』『協働力がある』『国際的な活躍に意欲がある』などといったスキルやスタンスが掲げられています。

情報量が多く、あまり普段使い慣れていない言葉遣いで構成されていることも多いです。ほとんどの大学では、各学部・各学科のホームページに掲載されていますので、まずは志望校のアドミッション・ポリシーに目を通してみましょう。

1-2. 総合型選抜の選考方法

選考方法は大学や学部によって異なります。

書類選考(志望理由書・調査書など)と面接のみで行われるケースもありますが、文部科学省が『多面的・総合的に評価・判定する』という方針を出していることもあり、近年は選抜方法が多様化しています。

以下が、選考方法の例です。

・書類選考+面接

・書類選考+小論文+面接

・書類選考+学力試験+面接

・書類選考+小論文+学力試験+面接

・書類選考+プレゼンテーション+面接

・書類選考+グループディスカッション+面接

・書類選考+小論文+面接

・体験授業+書類選考+面接

・体験授業+レポート+書類選考+面接

私立大学の中には、今でも書類選考+面接のみを行っているところが多いですが、学力試験は少ないものの、小論文やプレゼンテーションを通して学力レベルを測るケースが増えています。面接においても、専門性を確認するような質問が出ることもあります。

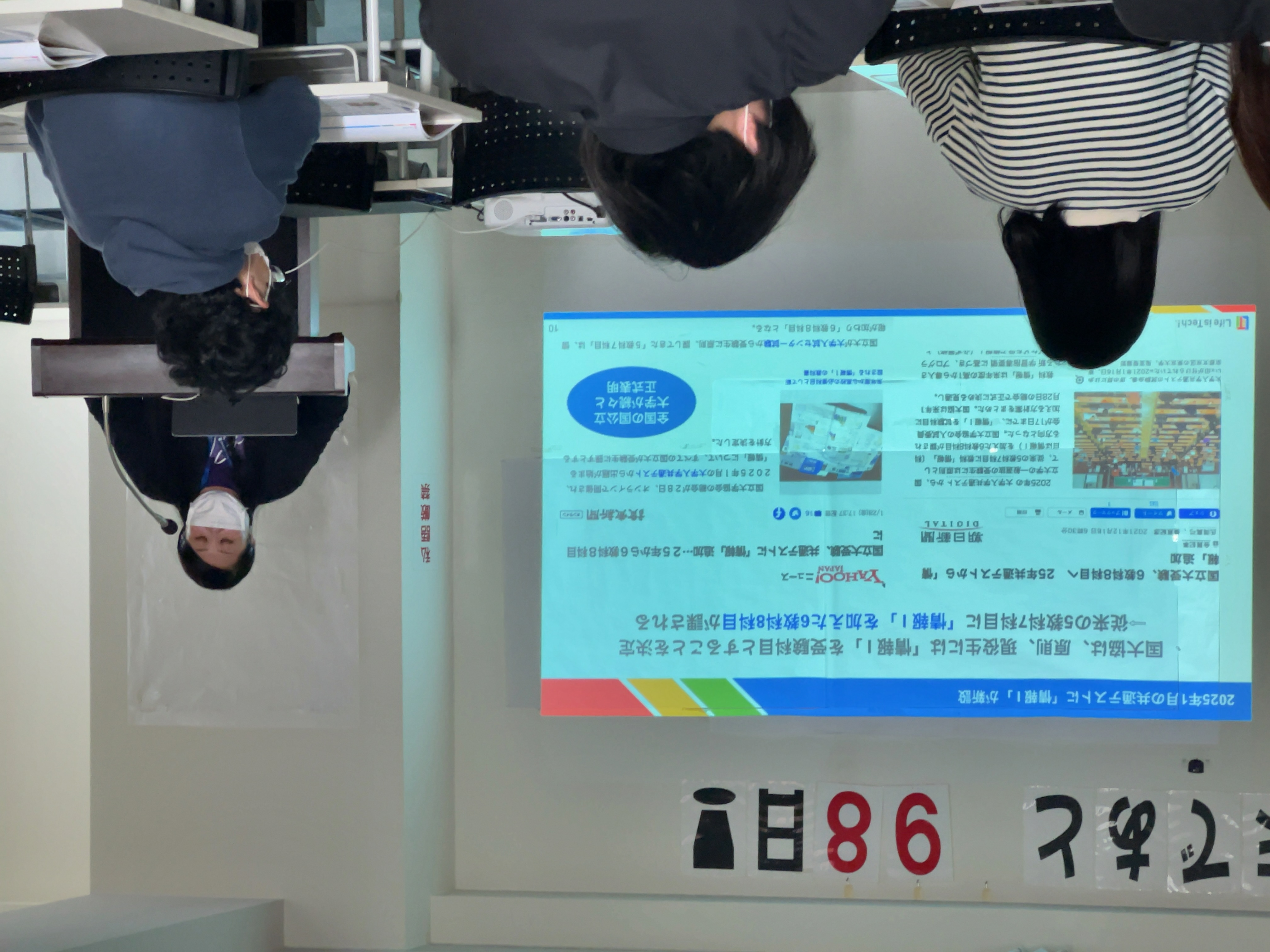

国立大学は私立大学よりもハードルが高く、高い確率で学力試験が含められており、試験として大学入学共通テストを課すケースも多いです。

AO入試と呼ばれていた時代は、学力は問われないという印象が強かったかと思いますが、 総合型選抜では、私立公立問わず、学力も問われる選抜方法となっているといえます。

1-3. 総合型選抜の出願条件

基本的には、出願条件を満たしていれば誰でも出願ができます。

私立大学では、難しい出願条件を設けずに、多くの受験生がトライしやすいようになっているところが多いですが、私立でも難関といわれる大学や、国立大学では厳しい条件を設けている場合もあります。

出願条件として、学習成績(評定平均)、資格・検定試験の成績、コンクールなどでの入賞経験などが求められるケースがあります。

その他、オープンキャンパスや事前説明会への参加が出願条件となっているケースもあります。

1-3-1. 評定平均とは

評定平均とは、全科目の成績(5段階※10段階評価の場合は、学校ごとの換算基準で5段階にあわせる)を足し合わせ、科目数で割り、四捨五入で表される数値のことです。高校1年から高校3年の1学期までの成績が全て対象となります。

全教科の評定平均のほか、教科ごとの評定平均もあります。例えば、国際関連の学部の場合、全教科の評定平均は3.5以上、英語の評定平均は4.2以上といったように、それぞれに基準が設定されるケースもあります。

評定平均は全国統一の基準があるわけではありませんので、学校ごとに基準が異なります。定期試験の結果だけではなく、授業態度や提出物の内容なども含めて評価されることが多いです。

同じ受験生が偏差値70の高校で評定平均4をとるのと、偏差値50の高校で評定平均4をとる難易度は全く異なりますが、原則として大学側が高校に合わせて評定平均の扱いを変えることはありません。

1-4. 総合型選抜のスケジュール

総合型選抜は、現在のところ9月1日に出願開始、10月頃に選考が行われ、11月以降に合格発表というのが基本のスケジュールとなります。AO入試の頃は、8月1日以降に出願開始、合格発表時期は決められていませんでした。

ただし、大学や学部によっては、出願条件として9月までに開催されるオープンキャンパスや事前説明会に参加することが必須条件となっているケースや、事前エントリーが必要なケースがあるので、注意が必要です。早ければ、6月頃からスタートします。出願前に、課題提出が必要な大学もあります。

出願開始は9月1日以降、合格発表は11月1日以降と決まっていますが、合格発表は11月ということもあれば、年が明けた1月2月ということもあり、幅があります。大学入学共通テストを選考方法に含めている場合は、試験自体が1月に実施されますし、入試日程が複数設けられているところもあります。

2. 一般選抜と学校推薦型選抜との違い

総合型選抜と並んで利用する受験生が多い、一般選抜と学校推薦型選抜との違いについてご紹介します。

なお、近年は一般選抜の受験生が減少し、学校推薦型選抜と総合型選抜の受験生が増加傾向にあります。

2-1. 一般選抜と総合型選抜の違い

一般選抜では、面接や口頭試問があるケースも0ではありませんが、基本的には学科試験の評価で選考されます。また、スケジュールも異なり、一般選抜は1月~3月に実施されます。

2-2. 学校推薦型選抜と総合型選抜の違い

学校推薦型選抜では、その名の通り高校の推薦が必要ですが、総合型選抜では調査書などの提出が必要なケースが多いものの、推薦は不要です。

試験内容については、学校推薦型選抜では小論文や面接が用いられるケースが多いですが、総合型選抜と同様に、小論文やプレゼンテーション、学力試験が課されることもあります。

スケジュールは大学によって異なりますが、7~9月頃から校内の選考や書類の準備が始まり、10月に出願、11月頃に選考が行われ、12月頃から合格発表となります。

3. 総合型選抜のメリット・デメリット

総合型選抜にはどのようなメリット・デメリットがあるのかを知っておきましょう。

3-1. 総合型選抜のメリット

3-1-1. メリット①自分の学びたいことを学べる大学に入れる

総合型選抜では、自分が何を学びたいのかという思いと、大学側の欲しい人物像が合致することで選抜されます。偏差値に縛られることなく、自分の学びたいと思える大学や学部に入学できる可能性が高まるといえます。

また、大学や学部が示しているアドミッション・ポリシーを読み込んで対策をしていくので、その大学・学部で学べることや、特徴などを深く理解した上で志望校を決めることになります。このことは、入学後のミスマッチを防ぐことにもつながります。

3-1-2. メリット②一般入試では合格が難しい大学に入れる可能性が高まる

一般入試では、学力試験で合否が決まります。もちろん、努力することで成績を伸ばして合格の確率を高めていくのですが、なかなか努力が実らなかったり、部活動や課外活動に力を入れていて勉強の時間を十分に取れなかったりすると、一般入試の合格ラインに到達することが難しいケースも少なくありません。

しかし、総合型選抜であれば、学力だけではなく総合的に評価してもらうことが可能です。そのため、自分の得意・強みを活かしたり、総合型選抜に向けた対策を行ったりすることにより、一般入試では合格が難しい大学に入れる可能性が高まるのです。

3-1-3. メリット③入試にチャレンジできる回数が増やせる

総合型選抜は、出願・選抜時期が早いです。一般選抜が始まるまでに合否がわかるケースも多いので、総合型選抜が不合格になってしまった場合でも、まだ一般選抜にトライするという道が残ります。

数は少ないですが、総合型選抜の枠組みの中でも、併願が禁止されていない大学・学部であれば、複数校出願することができます。スケジュールがあえば、同じ大学の中で複数の学部に出願したり、同じ学部で複数の大学に出願したりといったこともできるのです。

3-1-4. メリット④受験が早く終わり、残りの高校生活を満喫できる

総合型選抜は、早いところでは年内に合否までがわかります。大学生活を楽しみに受験勉強を頑張る方も多いとは思いますが、受験を終えると高校生活は残りわずかとなってしまいます。早めに受験が終われば、残りの高校生活を満喫でき、大学生活にも余裕をもって備えることができるでしょう。

3-2. 総合型選抜のデメリット

3-2-1. デメリット①高3になってから急に準備をしても間に合わない可能性がある

総合型選抜では、高1からの学業成績や、積み重ねてきた何らかの成果が求められるケースもあります。希望する大学・学部がこうした条件や方針を持っている場合、高3になってから急に対策をしようと思っても、間に合わない可能性があります。

3-2-2. デメリット②併願ができない可能性がある

学校推薦型選抜と同様に、専願でしか応募できないケースもあります。希望の学校・学部に専願しかない場合は、早い時期から志望校や志望学部を決めてしまわなければならず、合格した後に異なる学校や学部に興味を持っても、進学先を変更することが難しくなることは覚えておきましょう。

3-2-3. デメリット③一般選抜の受験勉強との両立が難しい

必ずしも総合型選抜で合格できるとは限らないため、一般選抜の対策もしなければなりません。しかし、総合型選抜と一般選抜の対策は異なるため両立するのが難しく、両方の勉強が中途半端になってしまうことも考えられます。

4. まとめ

かつてAO入試と呼ばれていた入試方式が総合型選抜という名前に変更され、中身についても、以前より学力面を求められるように変わっています。とはいえ、学力試験以外に小論文や面接、プレゼンテーションなどの選考方法を通して総合的に評価してもらえるため、自分の強みや得意を活かし、一般選抜では合格が難しい大学にもチャレンジできるでしょう。そして何より、自分のやりたいことを明確にし、その熱意を伝えることで合格への道を切り開くことができれば、充実した大学生活を送ることができると思います。

.jpg)