【大学受験の勉強方法】効率の良い「成功パターン」と無謀な「失敗パターン」

これから大学受験の勉強をスタートする皆さんに、ぜひお伝えしたいことがあります。それは、志望校に見事合格するためには、やみくもにがむしゃらな努力をするのでは、いくら日にちがあっても足りなくなってしまう、という事実です。受ける大学・学部によって試験科目や範囲は大きく異なりますので、正しく対策を練り、効率の良い勉強方法で進めていく必要があります。

今回は、効率良く勉強を進めるためのポイントをご紹介するとともに、やってはいけない失敗パターンもご紹介します。

目次

1. 効率良く学ぶ!オススメの勉強方法

1-1. 自己分析をしっかり行う

それまでに自分が学んできた範囲の中で、得意科目は何で、苦手意識がある科目はどれなのか。その得意だったり苦手だったりするプロセスはどこにあるのか。計算なのか、暗記なのか、思考なのか。長所・短所を自己認識することで、受けるべき学部や受験方式が見えてきます。その上で、得意分野を伸ばすのか、苦手分野を克服するのか、その両方必要なのか、個別の戦略を立てていくのです。

1-2. 受験に必要な科目を設定する

受験勉強を進めていくうちに、思った以上に学力が伸びて志望校を変更できる可能性はありますし、反対になかなか学力が伸びずに進路変更を余儀なくされる可能性もあります。そのような軌道修正の可能性も含めて、受ける大学・学部を設定し、そこの受験方式(日程、科目数、過去問題の傾向など)を知ることが大切です。大きな枝分かれからいくと当然理系か文系か、という分岐になります。最近では受験方式も色々増えているため、例えば「数学が苦手だから文系にしよう」と安直に考えるのは得策ではありません。受ける大学・学部によっては、文系学部であっても数学や論理的思考の学問が受験に占めるシェアが大きいケースもありますよ。

1-3. 1日のスケジュールをルーティン化する

受験戦争を勝ち抜いて最高峰の大学に合格した先輩方の多くは、早寝早起きの規則正しい生活と、一定の勉強リズムを守り通したことで学力アップを実現しています。もちろん中には例外もあり、夜型で毎日夜中まで勉強している人もいないわけではありませんが、医学的にも朝しっかり起きてご飯を食べる生活を続けながら勉強するほうが、圧倒的に効率が良いということが証明されています。学校で部活に打ち込んでいる場合は、練習前後のどこで勉強時間を確保するのか、高校1年生のうちから自分に合ったペースを見つけて頂きたいです。練習後に帰宅して疲れてしまうと勉強効率も落ちやすくなりますから、人によっては数十分の仮眠を取ってから勉強する、というリズムを守っているケースもあります。個人差がありますから、自分にあった1日の流れを作っていきましょう。どんなスケジュールにするとしても、高校生でも1日に7〜8時間の睡眠が必要だとされています。睡眠時間を削って勉強することのないように、しっかりメリハリをつけた生活を心がけましょう。いざ高3の受験期になってから急にそのようなリズムに変えようと思っても難しいものです。早いうちから「受験勉強ありき」の生活に慣れていくのが得策です。

1-4. 長期スケジュールを立てる

大学受験は、高1の入学時から始まっていると言っても過言ではありません。中には高3の受験シーズンに一気に追い込み合格まで持っていく先輩もいますが、やはり計画的に自力を上げていくほうが安全ですし、心身共に無理なく進めることができるはずです。

具体的には、高1の1年間は各科目の基礎部分をしっかり学ぶことが求められます。応用問題よりも、各単元の基礎を重点的に学ぶことを強くお勧めします。勉強もスポーツと同じで、何といっても基礎力が最後にはモノを言うからです。

高2になると、多少の個人差はあれど基本的には志望校を選び、文理選択も行った上で受験科目を絞り込んでいきます。この辺りからは、勉強すべきボリュームも増えていきますので、勉強時間の確保や、勉強する場所もルーティン化できるといいですね。放課後に塾や予備校に通う場合は、志望校・志望学部に応じた受験対策を行ってくれるクラスを選択することで、対策すべき情報も収集できるでしょう。

さあ、いよいよ高3に入ると勝負の1年間です。夏までには一通りの学習を終えて、秋からはいわゆる「過去問」に本格的に慣れていく必要があります。時間配分や試験会場への慣れ、緊張との付き合い方も模試などを通して培っていくことで合格率が上がっていきます。冬、受験間近の時期はなんといっても体調管理に神経を注がなくてはなりません。ただでさえ寒くなり風邪やインフルエンザが流行る季節です。勉強に没頭しすぎて睡眠不足になったりしてしまうと、体調を崩す原因になってしまいますので、直前であわてなくて済むように、コツコツと学び続けておくことです。

1-5. 勉強の方法を工夫する

効率的に勉強するためには、いわゆる予習→学習→復習という流れの中でも、特に復習には力を入れて毎回実施することが必要不可欠です。効率良く復習するためには、ノートをどうやって取るのか、付箋やマーカーを使ってメモを取るやり方も人それぞれですから、自分に合った方法を確立しておきましょう。検索すると、大学受験に成功した先輩方のノートの取り方を知ることができますので、参考にしてみるのも良いと思います。最近ですと、先生の板書をノートにトレースせずにスマートフォンでパシャッと撮影してしまって、「ノートに書き写す」行為自体をカットして思考に時間を使う方法もあります。手書きで板書を書き写す行動の中で理解を深められるのであれば、その方法は合わないと思いますので、自身がどの方法だとフィットするのか、比較検討してみてください。

1-6. 受験勉強を楽しむ環境を作る

長丁場の受験勉強を戦い抜くためには、ずっとストレスのかかる状況下で勉強し続けることは余程強靭なメンタルの持ち主でもない限りは不可能でしょう。どうせやるなら、少しでも受験勉強を前向きに楽しめるような環境整備をすることが必要です。1日の中で、勉強の後にはご褒美タイムとして好きな漫画を読んだり、スイーツを食べたりするのは気分転換にも良いと思います。仲の良い友達と一緒に図書館や自習室で勉強するのもいいモチベーションになるかもしれませんね。お互いに目標を決めて努力をするのは、いい青春の思い出にもなると思います。

家庭内でも、ご両親や兄弟にも協力をお願いして、勉強しやすい環境を作るようにしてください。自分が勉強する時間帯には、家族も一緒に本を読んだりする「勉強タイム」に設定してもらうのもいいかもしれません。受験当日はもちろん1人でテスト用紙に向き合うことになりますから、その意味で受験は孤独な戦いではあります。ですが、受験勉強そのものは1人ぼっちで行わなければならないというわけではありません。家族や仲間と一緒に、楽しく受験勉強をやり遂げるという目標を立ててみてはどうでしょうか。

2. やったらダメ!無謀ともいえる勉強方法

2-1. テキスト選びで背伸びしてしまう

参考書やテキストを選ぶ際に、レベルの高い問題が載っているほうが実力アップに近づけるような錯覚に陥ってしまい、明らかに現時点での実力に見合わないものを使ってしまう人がいますが、これは時間をムダにしてしまう結果となるでしょう。問題を正しく理解しないまま、例えば公式を使って丸暗記のような形で解答まで辿り着いたとしても、そのテキストが本来伝えたい問題の本質、解答までに至るプロセスを何も理解できないまま「解いたつもり」になってしまうと、当然他の問題で応用はできませんよね。まずは自分の実力を正しく評価して、その力量に見合ったテキストや参考書をチョイスしてください。

「基礎」「基本」というタイトルがついていると、“こんな初歩的なことばかりやっても意味がないのではないか”と不安になってしまうかもしれませんが、先述した通り学問は基礎が全てと言っても過言ではありません。誰でもできる問題を、誰もやらない位にまでしつこく繰り返し解いて理解を深める、記憶を定着させる。それが自力を上げていくための土台となるのです。

2-2. 過去問を受験直前まで触らない

過去問対策は受験本番直前にやれば十分。そんな勘違いをしてしまっている受験生も少なくありません。それぞれの大学には、求める学力は何か、定義付けをした上で試験問題を作成していきます。当然、毎年問題は異なるものの、通する思想や傾向が顕わになります。早い段階で過去問にチャレンジして実際の問題に慣れ、時間配分のトレーニングも行っておくべきです。傾向と対策を行えば、重点的に勉強すべき項目は何かというのも、よりくっきりと浮かび上がってくるでしょう。確かに早い段階ですべての過去問を解いてしまうと、本番に向けた予行演習ができなくなる、という危惧もあるかもしれませんので、その場合は数年分だけ残しておくと良いでしょう。

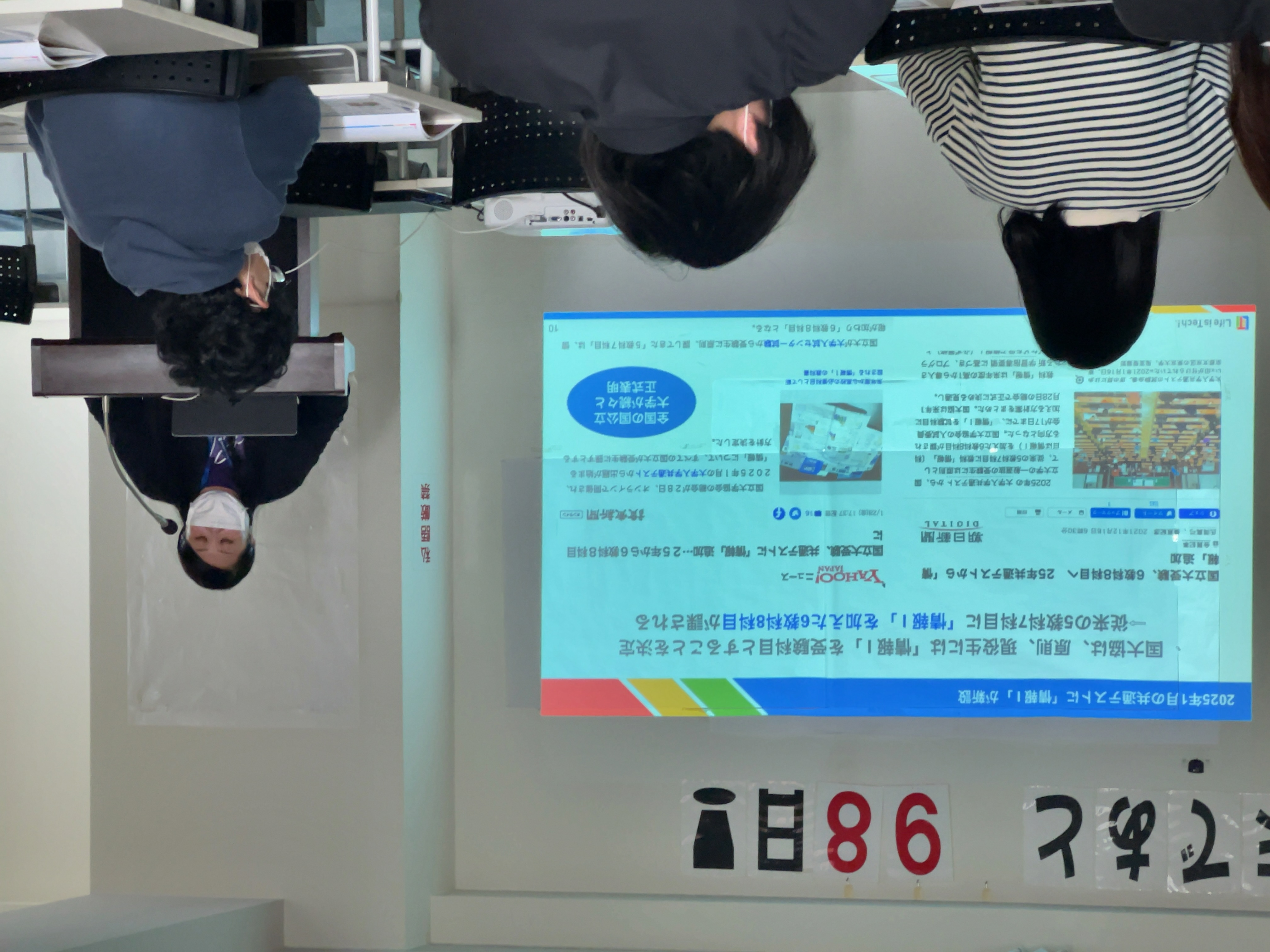

2-3. 大学入学共通テスト対策を怠る

志望校の受験対策にフォーカスするあまり、大学入学共通テスト対策を疎かにしてしまうのも、非常に多い失敗例に挙げられます。大学入学共通テストは各大学個別の入試問題とは傾向が異なりますので、国公立大学を目指す方はもちろん、私立志向の方でもベースの対策はしっかり行ってください。特に大学入学共通テストは、奇を衒うことなくオーソドックスな基礎能力を問う良問が多いと言われます。大学入学共通テストのために学ぶことが、応用力強化にも繋がるはずです。繰り返し過去問を解きながら、出題傾向に慣れておくことが必要です。

3. まとめ

繰り返しになりますが、大学受験は長期戦、総力戦です。志望する大学に合格し、夢のキャンパスライフを実現するためにも、まず自己分析を行って実力と課題を知ること、その上で計画を立てて効率良く勉強する「仕組み」を作ってしまうこと。自分に合う方法を探して、勉強する習慣を身につけて頑張ってください。

.jpg)